AYDA2019 結果発表

最優秀賞

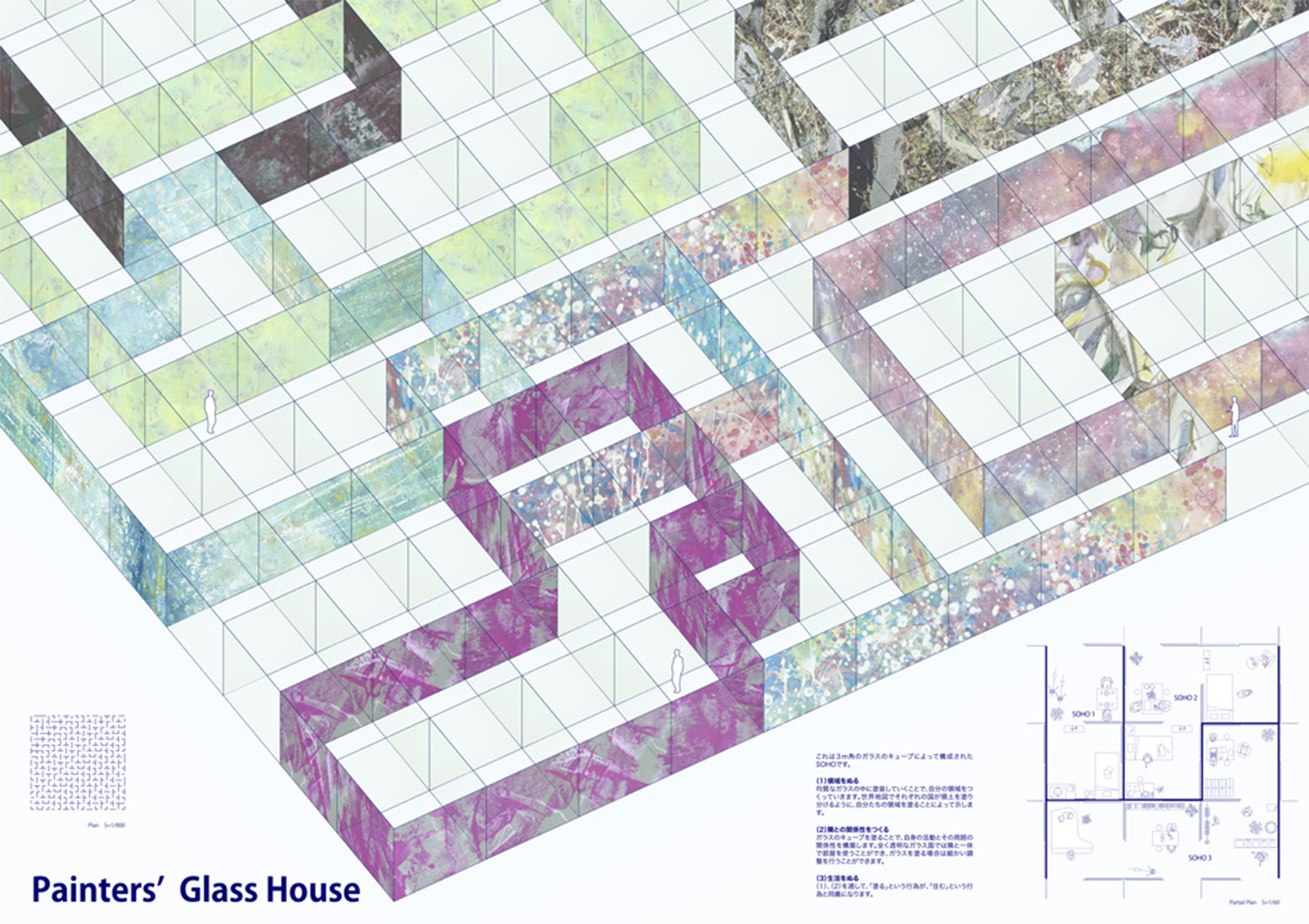

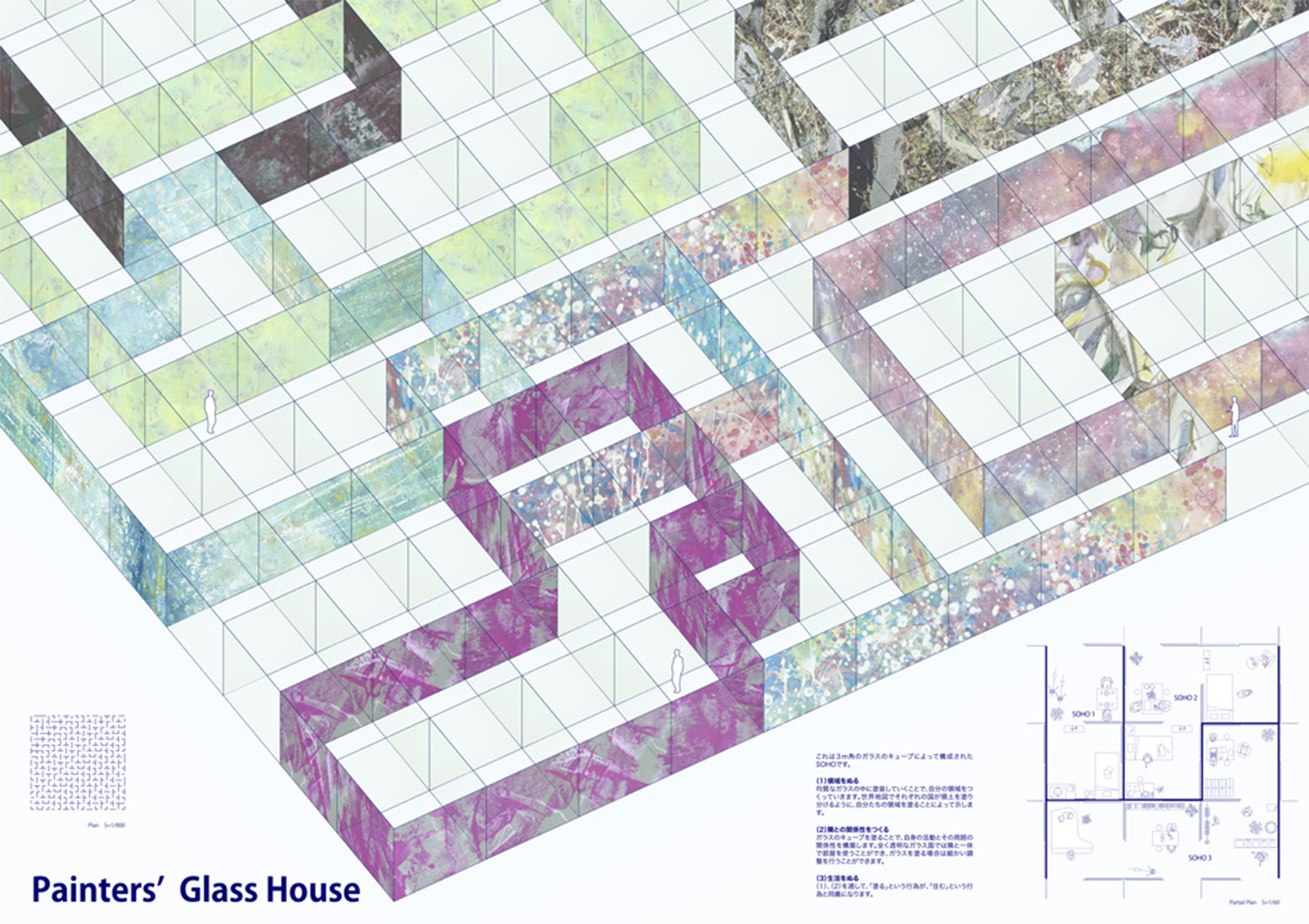

岩崎萌子

工学院大学大学院1年

Painters’Glass House

優秀賞

波多剛広

芝浦工業大学3年

or White

優秀賞

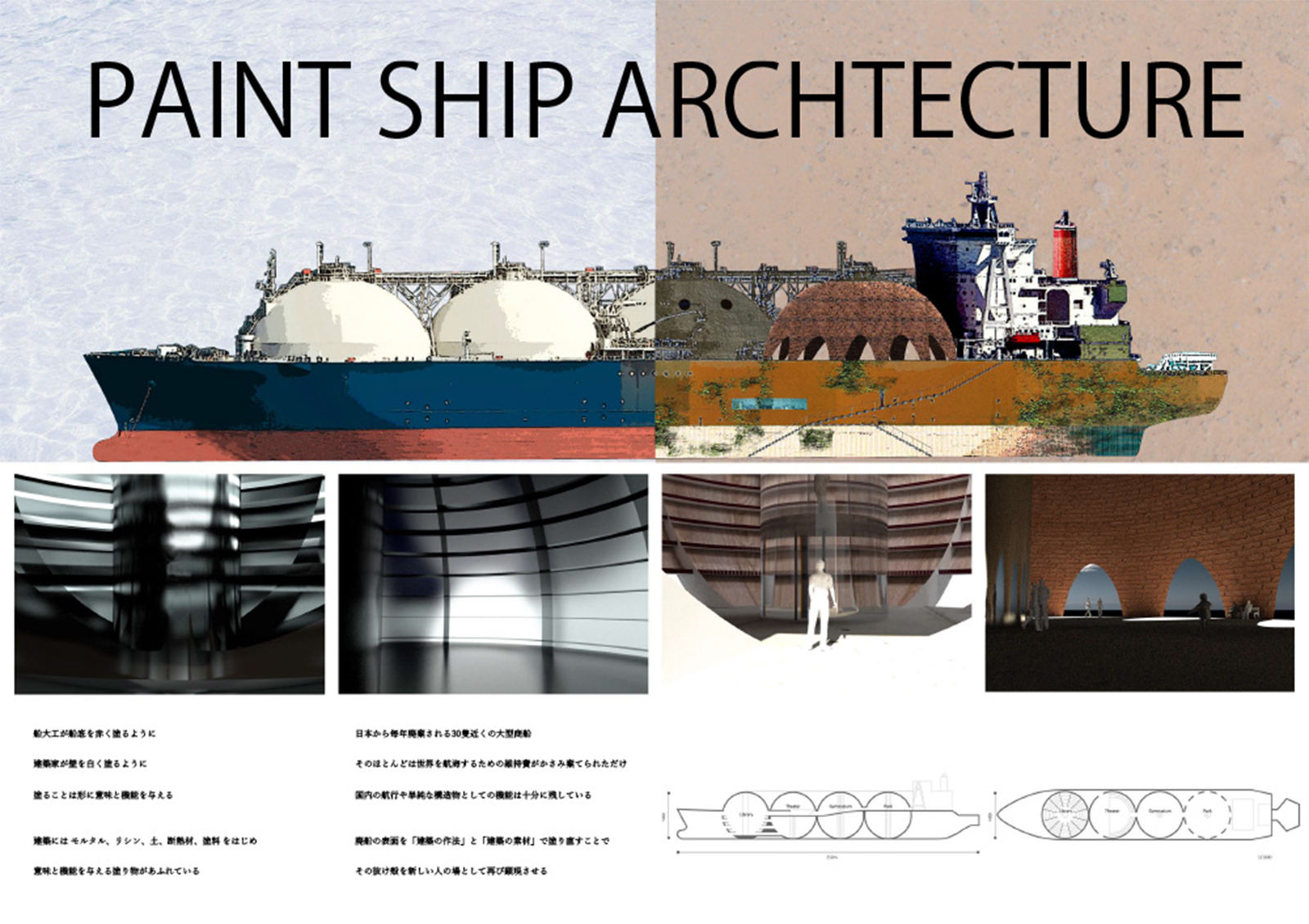

千葉拓

東京大学4年

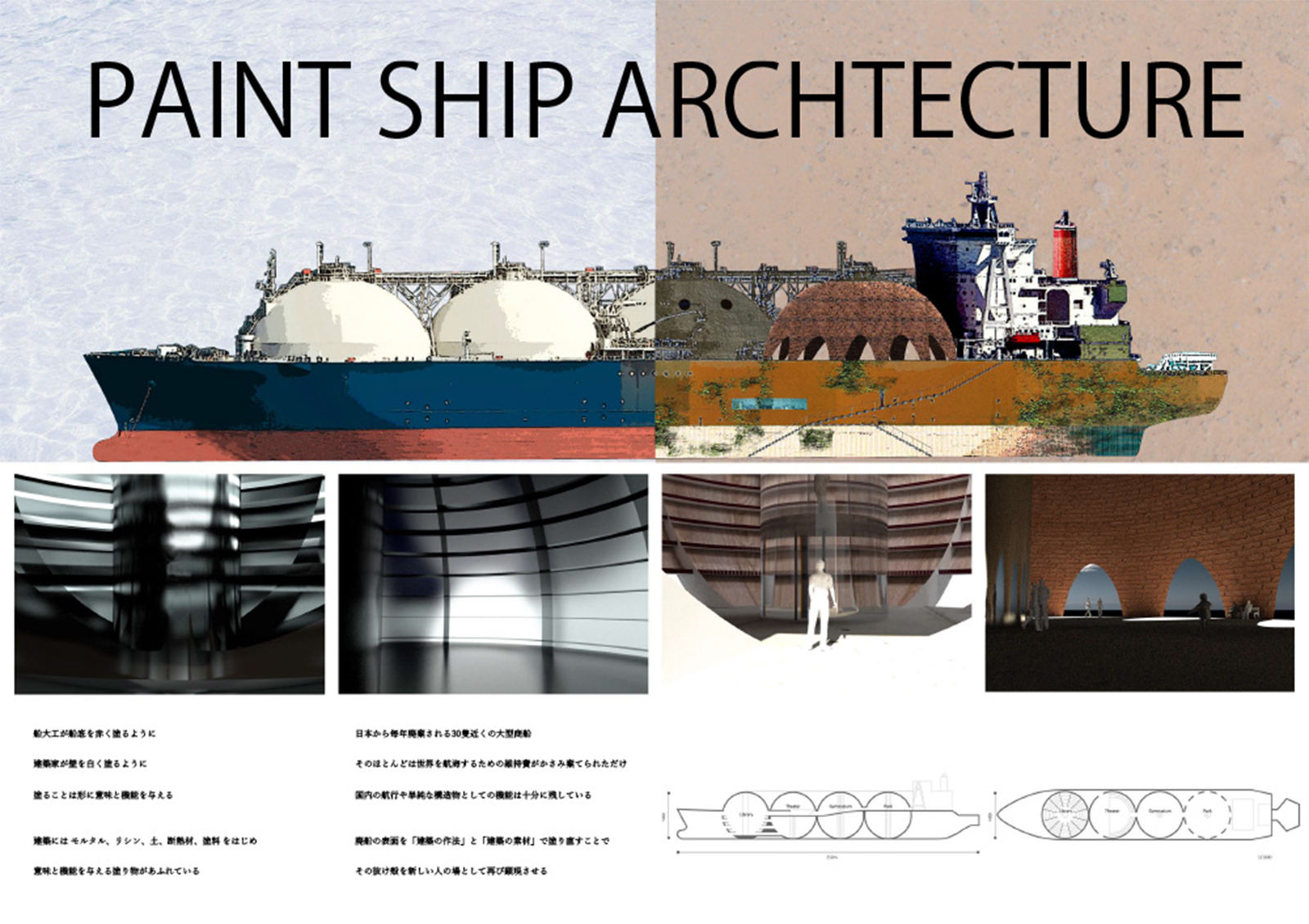

PAINT SHIP ARCHTECTURE

優秀賞

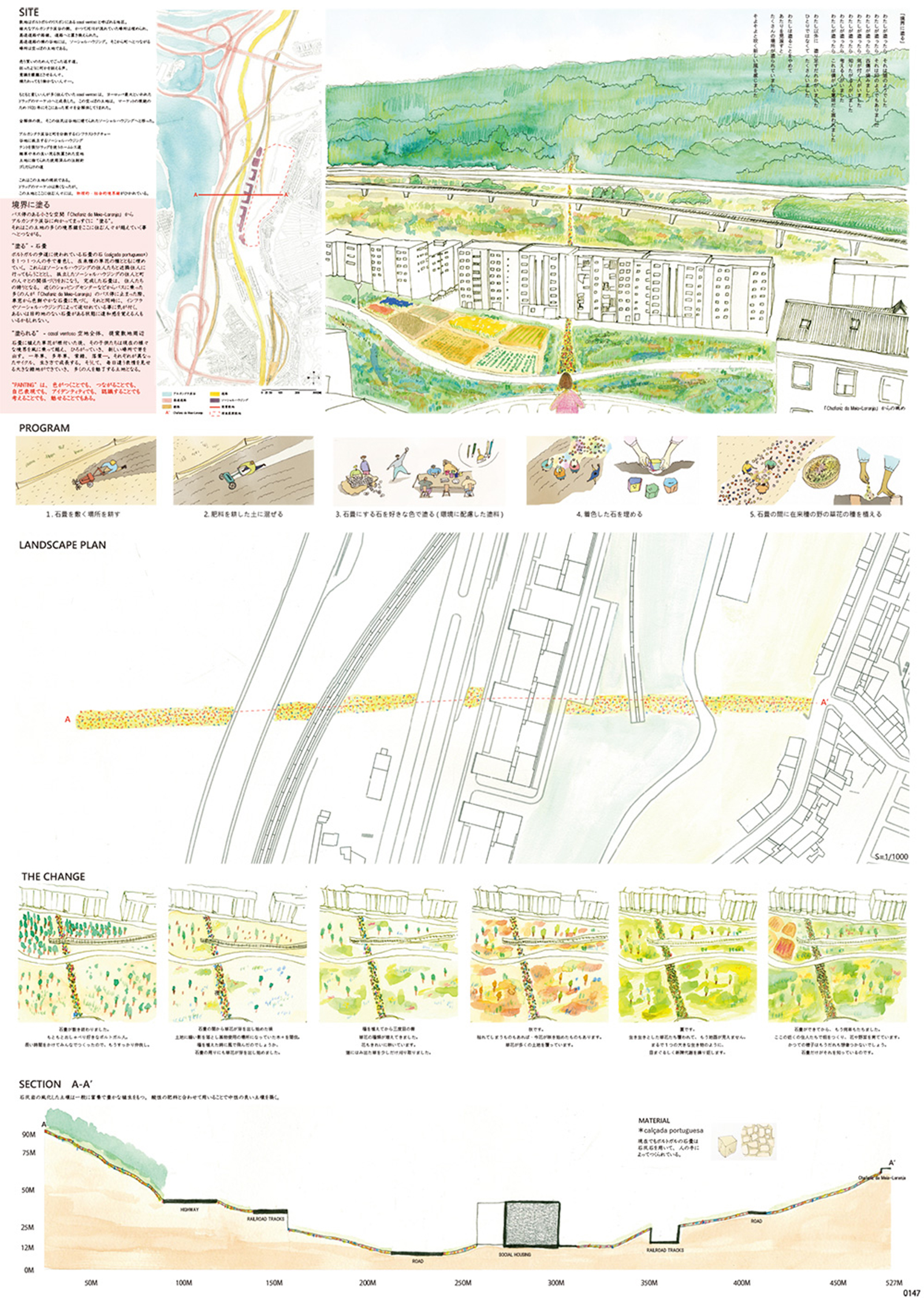

徳野友香

千葉大学大学院1年

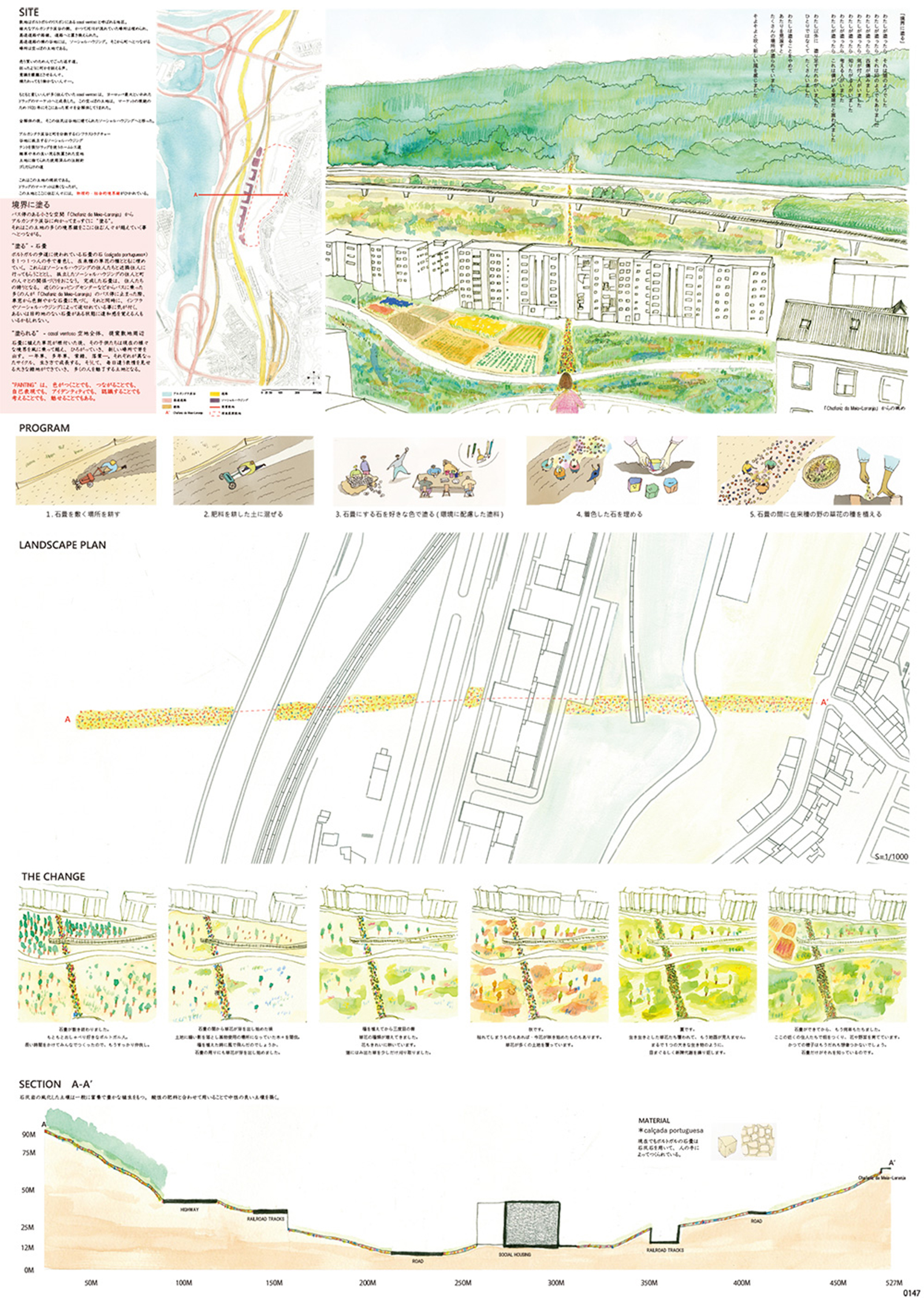

境界に塗る

優秀賞

植木祐地

東京大学大学院1年

塗り繋ぐ

最優秀賞

岩崎萌子

工学院大学大学院1年

Painters’Glass House

優秀賞

波多剛広

芝浦工業大学3年

or White

優秀賞

千葉拓

東京大学4年

PAINT SHIP ARCHTECTURE

優秀賞

徳野友香

千葉大学大学院1年

境界に塗る

優秀賞

植木祐地

東京大学大学院1年

塗り繋ぐ

講評

審査員長 原田祐馬

塗るということは、機能だけではなく、いろいろな可能性を広げるツールだと思います。このコンペティションで入賞した皆さんの提案は、例えば境界線を作ってみよう、道を考え直してみよう、塗る行為そのものを捉えなおしてみようなど、一つの側面ではなく複層的な可能性が重なりあっていました。特に、最優秀賞の作品に関しては、審査員それぞれが異なる意見や意思を持てたことで、審査員側にも刺激があり、考える種を持っていることに評価が集まりました。その反面、今からアジア学生サミットに向けてブラッシュアップしてくことが求められますが、AYDAの良さでもある学びの側面が活きるはずです。これからの伸びしろを楽しみにしています。

審査員 中山英之

今回で2回目となったこのコンペの審査。昨年のテーマは「色のはたらき」、そして今年は「塗ること」。明確な目的や具体的な使途などからいったん離れ、根源的な思考を深めたところからどんな発想を導き出すことができるのか。今年は審査委員長に原田佑馬さんをお招きし、審査を担当する3名に告知媒体のデザインを担当されている古平正義さんも交えて、東京と京都で2度にわたってトークイベントを開催するなど、提案への期待を伝えるためにできることを模索しました。その背景にあったのは、昨年の応募案を概観したときに感じた、思考の表層性に対する危機感です。たとえば透明水彩で描く絵は、ハイライトを紙の白を塗り残すことで表現しますが、不透明水彩では白い絵の具を乗せます。同じ光を描くことでも、両者は全く異なる。そうした根本的な差異に分け入っていくような提案に、ぜひ出会いたいと思うのです。

大賞に選ばれた「Painter’s Glass House」はたいへんシンプルなルールの提案ですが、「塗ること」を事物の隣接関係への働きかけに関係づけようとする姿勢に評価があつまりました。他の受賞者と大きな差こそありませんでしたが、今後の展開性に期待が持てる点で一歩抜けたかなと思います。「or white」は塗ることによって、塗られていないこと、つまり元のままの状況に新たな意味を生じさせている点で、今回一番惹かれた提案でしたが、上記の理由で大賞を逃しました。「PAINT SHIP ARCHITECTURE」は、人が対象に抱く印象に介入することが、「塗り繋ぐ」は、提案が決して一望できない対象への想像力に向けられている点が、それぞれ評価されました。「境界に塗る」はドローイングの美しさや提案の方向性には惹かれるものの、「カラフルに着彩した小石を敷く」という操作に、テーマに応える本質性を見出すことができませんでした。

賞に選ばれた作品についても、冒頭に書いた「危機感」を鮮やかに覆してくれる質には至っていないというのが正直な感想ですが、このコンペのよいところは、世界大会のステージに向けてブラッシュアップを行えること。提案の進化、深化を楽しみにすると共に、それが来年以降の応募案にポジティブな余波をもたらしてくれることを期待しています。

審査員 藤原徹平

昨年に引き続き、色に関係するようなテーマがよかろうとなり、「塗ること」ということをテーマにおいた。また今年からの試みとして、ランドスケープでもインテリアでも建築でも、ジャンルを問わないような形での募集になった。それによって、アイデアのアプローチが多様になってくれたように感じた。

優秀の4作は、いずれも面白いアプローチだった。

ビルの隙間の片面を白く塗りつぶすことで、隙間の意味や役割を変えてしまおうという「Or White」は、美しい提案だったが、提案する行為の結果、より大きな都市スケールでどんな変化があるのか、あるいはもっと小さなスケールから(どこかの一室から見下ろした谷間とか)における具体的な変化に言及してくれたなら、もっと物語は広がったに違いないと感じた。

福島から東京まで道をひたすら塗るというような、環境と身体をつなぐ行為を作品として提示した「塗り繋ぐ」という作品には、こちらも心が共振がする部分はあったが、どこか記号的な「塗ること」を扱っているようにも感じられ、塗るということがもたらす身体への影響をもっと掘り下げたり、一人で塗るのか、皆で塗るのか、というようなことを考えてみたりしてくれたら、コンセプトに展開があったように思う。

廃船を建築にしてしまおうという「PAINT SHIP ARCHITECTURE」は、個人的には一番驚いた作品だったが、実際のことを考えると「廃船を建築に改造していくための装置(階段とか足場とか現場小屋とか廃材加工とか)」が必要になるはずで、「塗ること」のプロセスが建築化するようなアイデアだったらもっと「塗ること」の根幹を問うような素敵な物語になるだろうと思ってしまったので、最優秀には推せなかった。

「境界に塗る」は環境が変わっていくような物語が感じられて素晴らしかったが、物質を集めておいてさらにそれを塗るというのにひっかかった。物質の元素こそが顔料つまり色の素になるわけだから、物質を集めて並べることがそのまま「塗ること」なはずである。そこを整理できたらもっと違うプロジェクトに展開するはずだと思った。

最優秀に満場一致で推されたのは「Painter`s Glass House」だった。塗るという活動が活発化することによって環境の透明度が変わっていくというのはなるほど面白いアイデアだ。しかもこの環境は活動が集まれば集まるほど面白くなるわけだから、新しい集合、新しいコミュニティをイメージできる。もはやそれはMuseumでもあるし、Schoolでもあり、都市そのものでもあるかもしれない。単純ではあるが、新しいCollectiveを問いかけるような大きなスイングの提案で、審査員一同この案の可能性に賭けようと思った。